古文書と共に

―古文書・愛犬・時々バイオリン―

我家(ホームページ)

私の書斎

古文書学習室

中野古文書同好会

和本挿絵展示室

洋書挿絵展示室

バイオリン練習室

私の古文書ライブラリ 其二

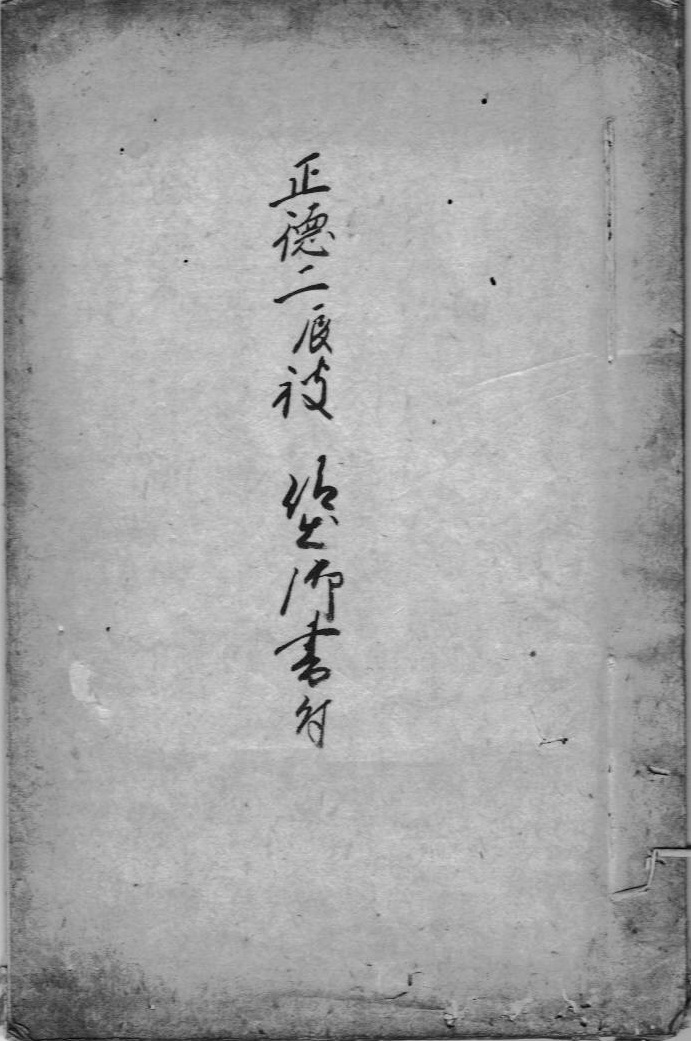

正徳二年辰被 仰出御書付

徳川六代将軍家宣の遺訓(正徳二年)

徳川実紀『文昭院殿御実紀附録巻下』によると公既に大漸にのぞまれしとき。深く後々の事をおぼしめしはからせ給ひ。御遺書数通を頒たしめらる。群臣に賜る所一通。諸有志を誡め給ふもの一通。老臣等に下さるゝもの一通。寶貨の事仰置かれしもの一通なり。

これら御遺書のうち「 群臣に賜る所一通」 がこれである。

大要。御在世の日短くして。御志の遂させ給わざると。若君の御幼穉にましませば。群臣心を一にして。仕へ奉るべきの御旨なり。

家宣薨去の日時は正徳二年十月十四日の暁であるとされている。従って遺言が書かれたのが十月九日であるので、その五日後に亡くなったことになる。

徳川実紀『文昭院殿御実紀巻一五』の十月十四日家宣薨の記述には

十四日御病いよいよおもらせられ。遂にこの暁丑刻正寝に薨じたまひぬ。この日頃みづからも御回復のかたきをしろしめしけるにや。三家。宰臣をはじめ。近侍の輩にも。後の御事どもこまやかに仰置給ひ。ことさら御側用人真部越前守詮房は。潜邸の時より昵近して。その心くまなくしろしめしければ。もはら遺托せられたりとぞ聞えし。やがて井伊掃部頭直該并老臣等御遺命を伝ふ。近侍の輩には若君御幼稚といへども。御位ゆづらせたまふによて。奥の輩有しままたるべしと。懇に仰置れし旨あり。卑賤のものまでも。舊にかはらずつかふまつるべしとなり・又外班の輩にも若君御幼稚の事なれば。群臣ことに心入てつかふまつるべしとつたえり。かくてのち儒臣林七三郎信充して御遺書をよましめ群臣にきかしむ。その御詞に曰

ここに示す文面が記されている。

原文

解読文

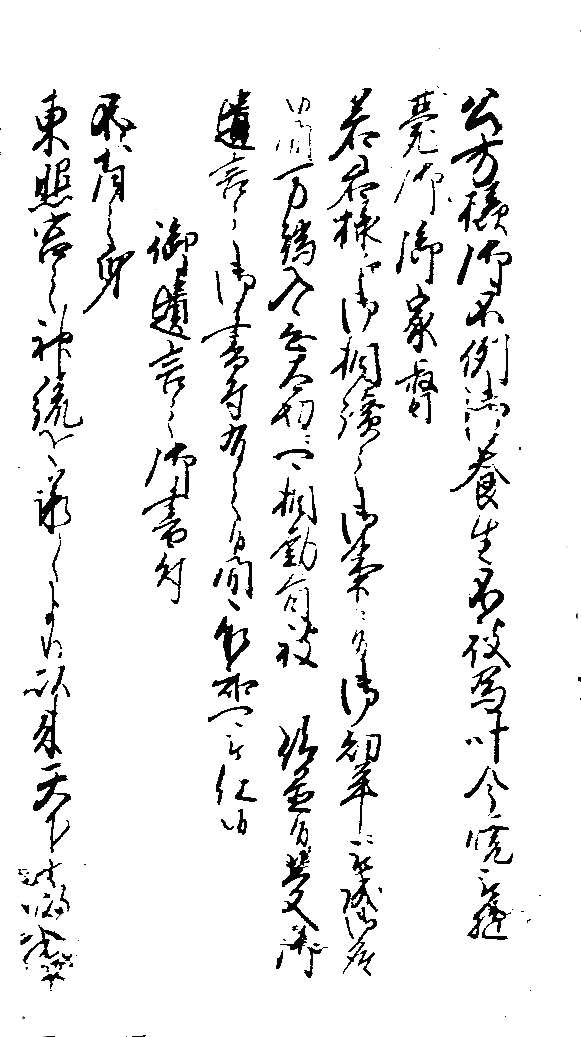

公方様御不例御養生不被為叶今暁被遊

薨御御家督

若君様エ御相続之御事ニ候御幼年ニ被成御座

候間万端入念大切ニ可相勤旨被 仰置候処御

遺言之御書付有之候間承知可被仕候

御遺言之御書付

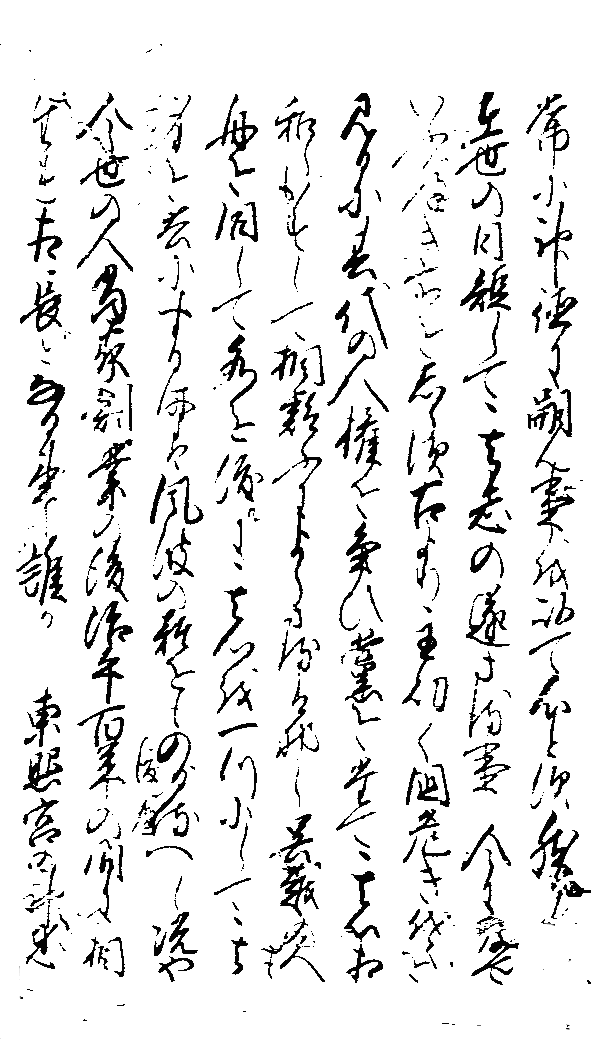

不肖之身

東照宮之神統を承しより以来天下之政事

常に神徳に嗣ん事を以て心とす然に

在世の日短して其志の遂さる事今に及て

いふへき所を志らす古より主幼く國危き代々を

見るに其代の人権を争ひ黨を立て其心相

和らがすして相疑ふによらさるはなし呉越の人

舟を同しくして水を渡るに其心を一にして其

力を共にする舟は風波の難をものかるへし▲渡るへし▲況や

今世の人当家創業の後治平百年の間に相

生れ相長となる輩誰か 東照宮の神恩

あらさる者のあるへき人々其神恩に報い奉り

世のため人のためを存せは古の主幼く國危き

代々の事共を以て深き戒とすべし若し其志し

なからんにおいては當家の危難といふのみにあらす

尤是天下の不幸たるへし凡天下の貴賤

大小よろしく相心得へき事に思召者也

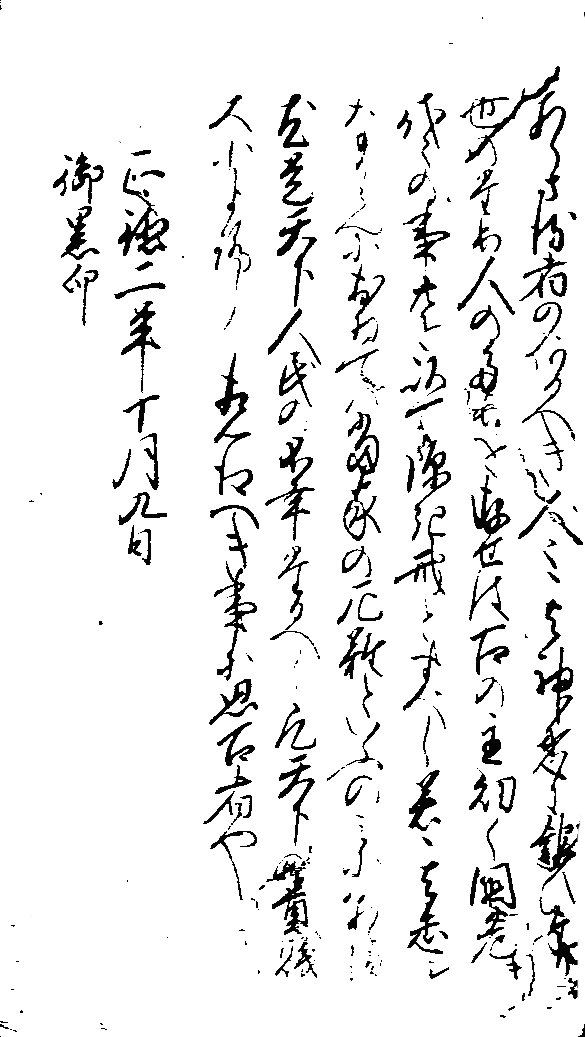

正徳二年十月九日

御黒印

Copyright © 2018 Masaki Tanaka, All rights reserved.