古文書と共に

―古文書・愛犬・時々バイオリン―

我家(ホームページ)

私の書斎

古文書学習室

中野古文書同好会

和本挿絵展示室

洋書挿絵展示室

バイオリン練習室

私の古文書ライブラリ 其三

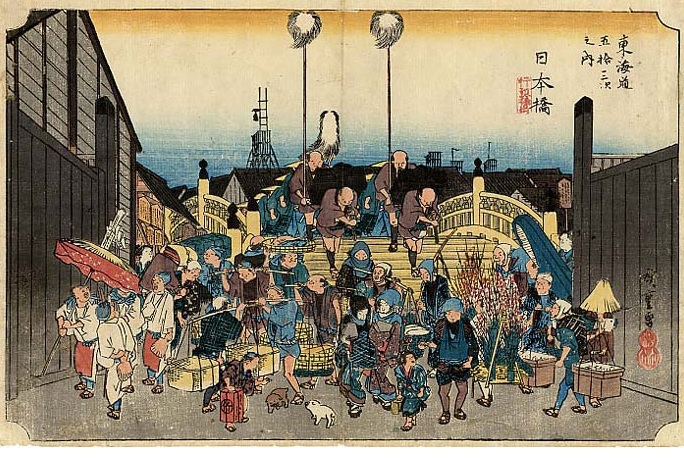

広重の日本橋の図 橋の袂、左側に高札が立っている

日本橋高札 目安箱(享保六年)

徳川吉宗が民政に意を用いたことは知られることであるが、彼は又言路の洞開を実現するため、享保六年七月、江戸に於ける大審院とも云うべき評定所に目安箱を置いて、民衆の忌憚なき意見を投入することを求めた。その時幕府は日本橋に高札を立てた。この古文書はその写しである。徳川実紀 有徳院殿御実紀附録には次のように記されている。

享保六年閏七月廿五日、廣く言路を開き、下の情を通じさせ給はん事を思召し、農工商賈はさらなり、醫卜巫祝の徒にいたりても、上に聞こえあげむと思う者は、少しもはゞからず申出べしと、日本橋の邊に札を立らる。

次の布令により実施された。

此度日本橋に高札相建て候。右の趣相心得、罷り在るべく候。右札に之有り候通り、直訴場も相極り候上は、此以後捨て文は勿論、外へ直訴致すまじき事。

目安箱の設置 徳川実紀 新訂増補 國史大系第四十五巻

享保六年間七月 日本橋に高札を建らる。その文にいふ。

近き比幾度となく。所々に名もなき捨文して。さまざまの事申す者あり。よてこの八月より。月毎の二日。十一日。廿一目。評定所に匭函を置る事とさだめらる。御政事に補益すべき事か。又は諾有司の私曲。姦邪のことあるか。獄訟留滞する事あらば。たゞちにうたふべき旨を。奉行所に申断り。匭中に投書すべし。うたふべき旨を。奉行所にいまだいひ出ず。あるは裁許のをはらざる間に申出べからず。みづからの利をもとめ。又は人に托せられなどして。事をたくみ。あらぬ事を書出しなどせば。その書を焼捨。品によりその者をめしとり。刑に行はるゝ事もあるベし。尤其書をば封固して。うたへ出るものゝ居塁。姓名をも。つばらに注し出すベし。既にかく言路をひらかれし上は。うたふることあらば。、はゞからずこれによりて聞え上ベし。あらぬかたに。捨文などする事は禁ずべしとなり。

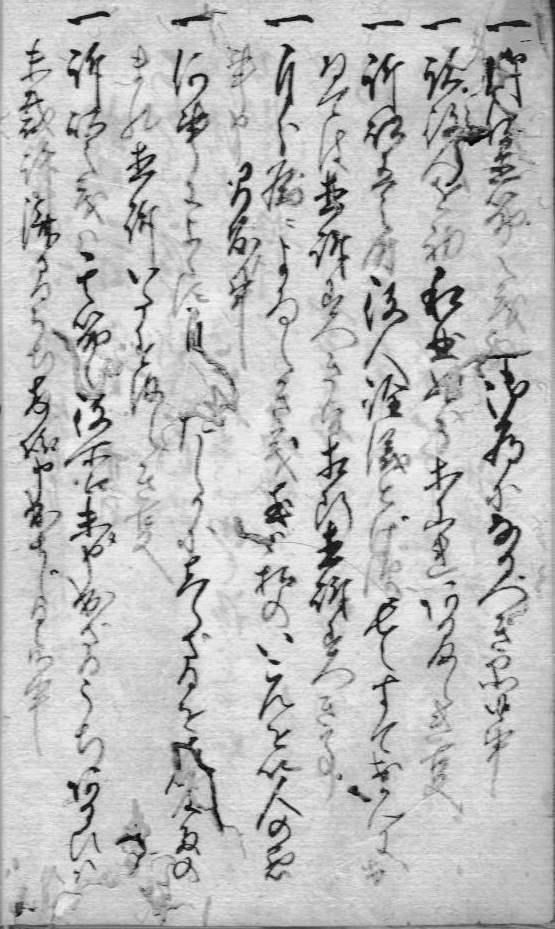

原文

解読文

享保六丑年 建日本橋御高札之写

式日 二日 十一日 廿一日

ちかき頃度々所々江けミやう并住所ホ無之捨文

致法外之事共茂これ有り候由之評定所ニおゐて当

八月より毎月二日十一日廿一日評定所外之腰かけの内ニ

箱出し置候間書付持参候もの右之箱へ可入申候刻

限之儀者昼九つ時迠之内ニ差置へく候如此場所定

候上ハ外ニ捨て文いたし候もの取上なく候間右

之通一同ニ承知候ため此所に立置者也

一御仕置筋之儀に付御為になるへき品候事

一諸役人をはじめ私曲非分等これあるましき事

一訴訟有之時役人詮議とげず長々すておかんにお

いては直訴すへき旨相断直訴すへき事

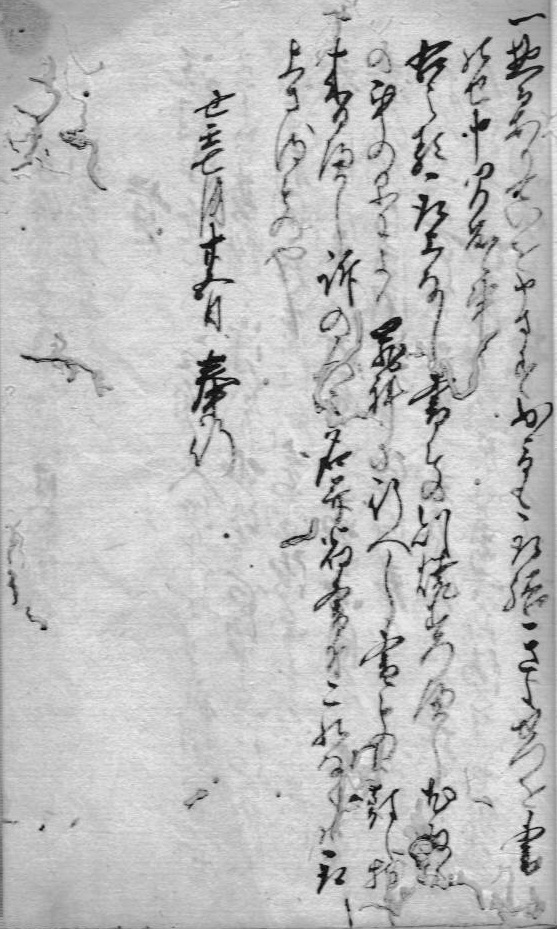

一自分為ニよろしき儀或ハ私のいこんを以人の悪

事申間敷事

一何事によらず自分たしかに志らさるを人にたの

まれ直訴いたすまじき事

一訴訟之儀ハ其筋々役所江未だ申出さるうちあるひは

未裁許済ざるうち両様申出ましく候事

一惣而ありていを申さす少ニ而取結きょせつを書

のせ申間敷事

右之類取上なし書もの即焼すつべし尤たくみ

の事の品により罪科に行へし書もの封し持

来るへし訴の人之名并宿書付これなくハ取

上さるもの也

丑壬七月廿五日 奉行

Copyright © 2018 Masaki Tanaka, All rights reserved.